विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर | संपादकीय

लेखक: धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय

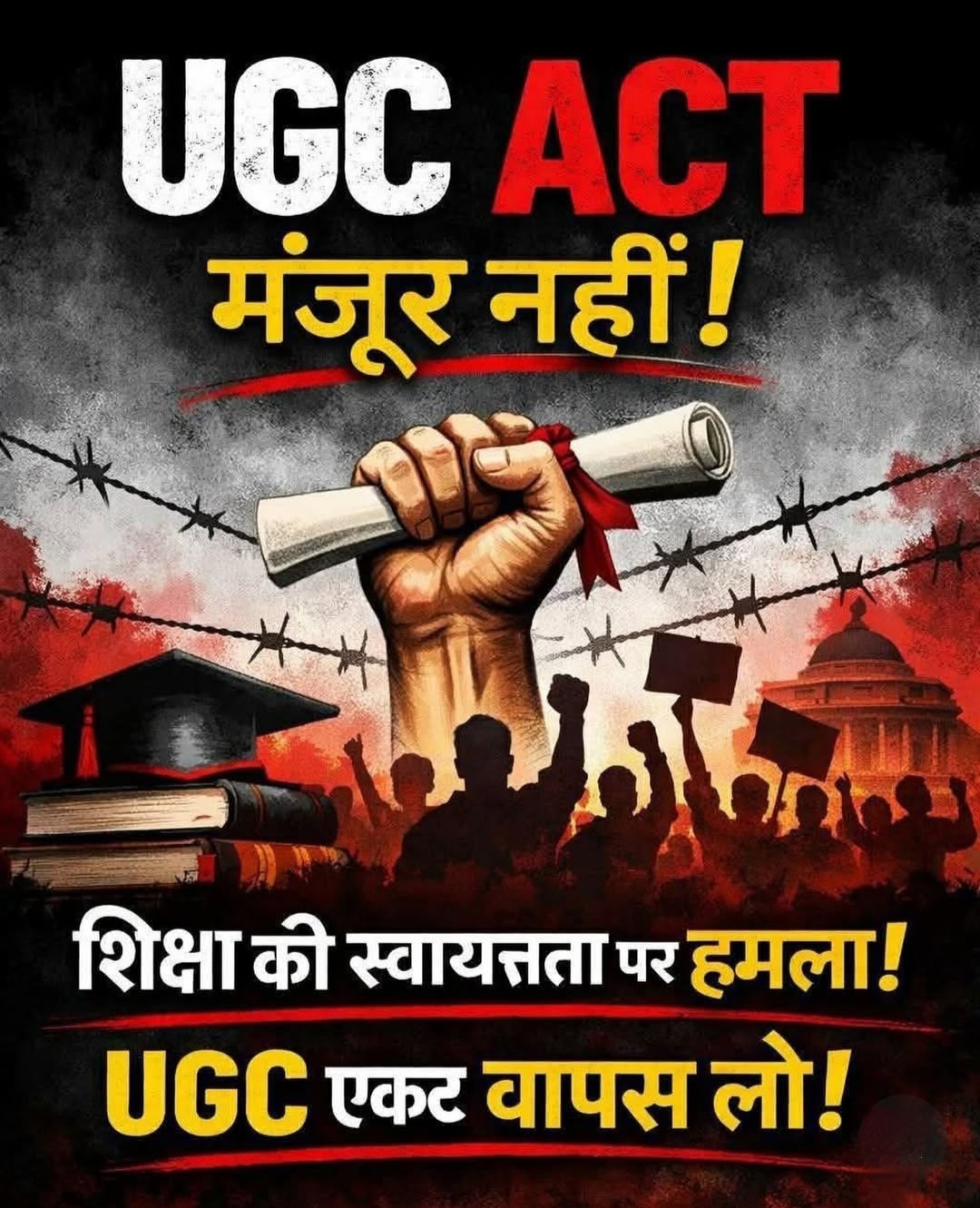

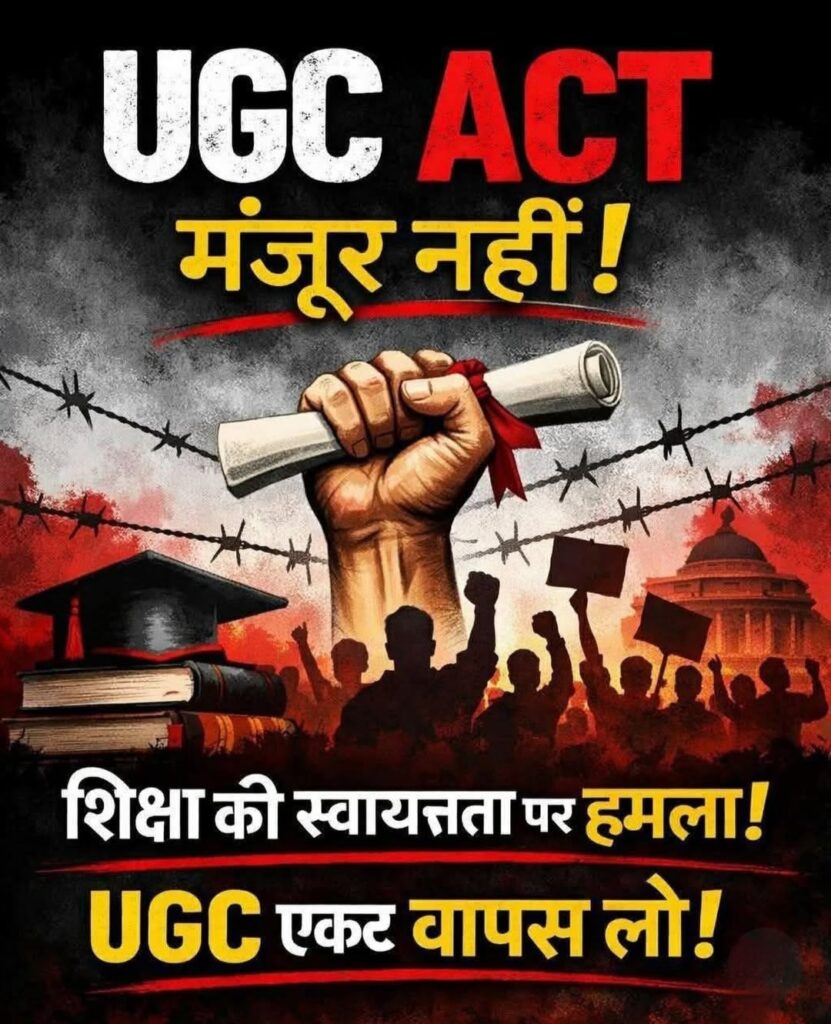

यूजीसी कानून को सरकारें “शिक्षा सुधार” का बड़ा आवरण ओढ़ाकर प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे कहीं अधिक कठोर और चिंताजनक है। यह कानून सुधार से अधिक नियंत्रण, समान अवसर से अधिक चयनित संरक्षण और मेरिट से अधिक वर्गीकरण की व्यवस्था बनता जा रहा है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य जाति और मध्यमवर्गीय छात्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं—वे जो न विशेष संरक्षण में आते हैं, न ही निजी शिक्षा के भारी खर्च वहन करने की क्षमता रखते हैं।

शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ होती है। यह सामाजिक गतिशीलता, अवसर की समानता और राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम मानी जाती है। लेकिन जब शिक्षा नीति ही वर्ग आधारित असंतुलन को बढ़ावा देने लगे, तब यह केवल अकादमिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान और भविष्य का प्रश्न बन जाता है। यूजीसी कानून के तहत जो ढांचा तैयार किया जा रहा है, वह इसी दिशा में बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

सबसे पहले बात मेरिट की। वर्षों तक यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा ही शिक्षा और नियुक्तियों का आधार होगी। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में “जनरल” होना जैसे किसी अयोग्यता का पर्याय बना दिया गया है। मेरिट को लगातार कमजोर किया जा रहा है, कटऑफ, चयन प्रक्रिया और अवसरों का ढांचा इस तरह रचा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्र प्रारंभिक चरण में ही पिछड़ जाएँ। यह न केवल प्रतिभा का अपमान है, बल्कि देश की बौद्धिक पूंजी को भी नुकसान पहुँचाने वाला कदम है।

दूसरा बड़ा प्रहार आर्थिक मोर्चे पर है। उच्च शिक्षा की फीस निरंतर बढ़ रही है। सरकारी संस्थान भी अब आत्मनिर्भरता और संसाधन जुटाने के नाम पर शुल्क में भारी इज़ाफा कर रहे हैं। मध्यमवर्गीय परिवार, जो पहले ही महंगाई, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा के खर्चों से जूझ रहा है, अब शिक्षा को बोझ के रूप में देखने को मजबूर है। जटिल प्रवेश प्रक्रियाएँ, बार-बार बदलते नियम और प्रशासनिक औपचारिकताएँ इस वर्ग को चुपचाप व्यवस्था से बाहर कर देती हैं—बिना किसी आंदोलन, बिना किसी शोर के।

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जैसी योजनाओं को इस असंतुलन का समाधान बताकर पेश किया जाता है। काग़ज़ों में यह राहत का माध्यम दिखती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में यह एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं। प्रमाणपत्र की जटिलताएँ, आय सीमा की विसंगतियाँ, चयन में अस्पष्टता और सीमित सीटें—इन सबके कारण वास्तविक ज़रूरतमंद छात्र लाभ से वंचित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप ईडब्ल्यूएस एक नीति कम और प्रशासनिक औपचारिकता अधिक बनकर रह जाती है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। स्थायी नौकरियाँ लगातार सिमट रही हैं। उनके स्थान पर संविदा, अतिथि और अल्पकालिक नियुक्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। योग्य उम्मीदवार वर्षों तक विज्ञापन, साक्षात्कार और परिणाम के इंतज़ार में भटकता रहता है। यह अनिश्चितता केवल करियर ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित करती है। शिक्षा जगत में जब शिक्षक ही असुरक्षित होगा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

डिजिटल शिक्षा को भविष्य का मॉडल बताकर तेजी से लागू किया गया। महामारी के दौर में इसकी उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे स्थायी समाधान के रूप में थोपना ग्रामीण भारत के लिए अन्याय है। शहरों में इंटरनेट, उपकरण और तकनीकी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, लेकिन गाँवों में आज भी नेटवर्क, बिजली और संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में डिजिटल मॉडल अवसर नहीं, बल्कि बहिष्कार का माध्यम बन जाता है। यह असमानता शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है।

यूजीसी कानून का एक और गंभीर पहलू है—संवाद का अभाव। शिक्षा सुधार जैसे व्यापक और संवेदनशील विषय पर व्यापक विमर्श, शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों और राज्यों से परामर्श अपेक्षित था। लेकिन यहाँ फरमान जारी किए जा रहे हैं। सुधार के नाम पर नियंत्रण थोपा जा रहा है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सीमित की जा रही है, पाठ्यक्रम, नियुक्ति और मूल्यांकन तक में केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है।

धीरे-धीरे शिक्षा सेवा नहीं, बाज़ार बनती जा रही है। निजीकरण को बढ़ावा, शुल्क आधारित गुणवत्ता और रैंकिंग की होड़ ने शिक्षा को उत्पाद में बदल दिया है। जिनके पास साधन हैं, वे बेहतर संस्थानों तक पहुँच बना लेते हैं, और जिनके पास नहीं हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। इससे सामाजिक संतुलन टूटता है और असंतोष की खाई गहरी होती जाती है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीति समान अवसर की बजाय चयनित संरक्षण रचती प्रतीत होती है। कुछ वर्गों को संरचनात्मक लाभ, जबकि सामान्य वर्ग को निरंतर भुगतान और न्यूनतम प्रतिफल—यह समीकरण अस्थिर और अन्यायपूर्ण है। परिणामस्वरूप सामान्य जाति आज सबसे अधिक शुल्क देने वाला और सबसे कम लाभ पाने वाला वर्ग बनता जा रहा है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो सामाजिक तनाव और अविश्वास बढ़ना तय है।

विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर का स्पष्ट मत है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी वर्ग को हाशिये पर धकेलना नहीं, बल्कि सभी के लिए समान, पारदर्शी और न्यायसंगत अवसर सुनिश्चित करना होना चाहिए। मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन संभव है, बशर्ते नीति निर्माण ईमानदार संवाद और ज़मीनी वास्तविकताओं के आधार पर हो। फीस संरचना युक्तिसंगत हो, ईडब्ल्यूएस को वास्तविक और सरल बनाया जाए, ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना मजबूत हो, और स्थायी नियुक्तियों को प्राथमिकता मिले—यही वास्तविक सुधार की दिशा हो सकती है।

यूजीसी कानून अब केवल शिक्षा से जुड़ा मसला नहीं रह गया है। यह सम्मान, अधिकार और भविष्य का निर्णायक प्रश्न बन चुका है। यदि समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियाँ इसे सुधार नहीं, बल्कि एक बड़ी चूक के रूप में याद करेंगी। प्रशासन, नीति निर्धारक और समाज—तीनों की जिम्मेदारी है कि शिक्षा को बाज़ार नहीं, राष्ट्र निर्माण का आधार बनाएँ। यही लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन की सच्ची कसौटी है।